(Ital el JDRHM) Caminos Separados 21: Selid y Drinlar

Han sido un par de semanas ocupadas, seguidas de un par de días de desconexión y lectura, pero aquí estamos de nuevo con nuestros amigos aventureros.

La noche sembraba serenarse, en tanto que, los compañeros, a golpe de remo, se acercaban a su objetivo. Como era costumbre en los barcos de su dedicación, había anclado al reparo de la bahía, pero alejado del puerto. Señal inequívoca de que conservaba, en todo, o en parte, su infame carga a bordo. Así esperaban disuadir a los desventurados atrapados en su vientre, manteniéndolos aislados y desorientados, además de sometidos a su brutalidad, de cualquier conato de huida.

Las lanchas reales se veían deslizarse, perezosas, a lo largo de las cadenas que cerraban el puerto, con su fanal encendido, mezclándose con las estrellas en el horizonte. Las miradas de sus tripulantes vueltas hacia mar abierto.

La experta y nudosa mano de Adrastos gobernaba el timón. Al viejo capitán, después de semanas y meses de impaciente espera, se lo veía decidido y concentrado. Aún más, casi rejuvenecido, como si el ruidoso tabernero fuera una impostura y su verdadera naturaleza fuese esa otra que salía de nuevo a flote.

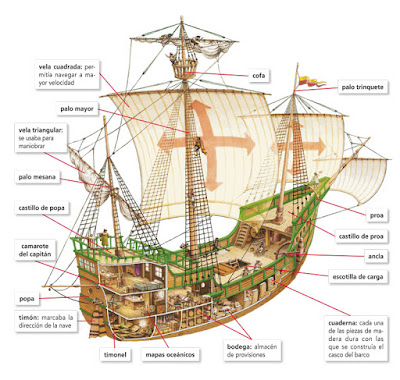

Drinlar, por su parte, ocultaba su desasosiego. Su inquietud no había dejado de crecer. La confianza que la impulsara mientras explicaba el plan a sus amigos había menguado notablemente. Tal vez era lo expuesto de su situación, en la soledad de la noche, la bóveda celeste de un lado y la profundidad marina del otro, sobre aquel bote diminuto, frente a una carabela que, conforme se aproximaban, pareciera crecer y crecer sin límite, oscura y silenciosa. Pero su intuición no la había fallado nunca. Algo no estaba bien. Algo habían pasado por alto. Algo, algo…

—Veo que has adoptado la moda quanoriana —en tono casual, dijo el mago, interrumpiendo sus pensamientos.

—¿Qué? —exclamó ella, sin entender, a lo que él respondió señalando con la barbilla su wakizashi y su tantō — ¡Ah! —sus ojos grises se iluminaron al comprender y sonrió—. Me gustó la idea de que los filos apunten sólo en dirección al adversario.

—Buena apreciación —contestó él, sonriendo también, al tiempo que incllinaba levemente el sombrero, en señal de reconocimiento.

Ahí estaba otra vez, la vieja familiaridad, las miradas limpias, esa sensación tibia subiendo por el pecho…

—Llegamos —anunció Adrastos, sofocando, sin percatarse, la emoción naciente.

A su señal, los remeros cesaron su labor e inspeccionaron el casco del barco que se disponían a abordar. Aún con la escasa luz de la menguante luna, se apreciaba su mal estado. El mantenimiento que había recibido era deficiente como poco. Aquí y allá se veían tablones podridos, ojos de buey cegados y moluscos adheridos allí donde no uno no se esperaría que pudiesen llegar. Tampoco se veía señal alguna de la tripulación. Ni ruidos, ni luces, ni actividad alguna. Diríase que tenían delante un pecio abandonado, si no fuera porque sabían que no era así.

Pese a todas esas señales, con la cautela debida, el tahossiano maniobró el bote hasta situarse a la par que el ancla de su objetivo. Con un gesto, indicó a Selid que sujetará el timón. Tomó entonces él un cabo, lo sujetó a las traviesas del bote, primero, y después lo anudó a uno de los gruesos eslabones de los que pendía el ancla de la embarcación mayor.

Entre tanto, Szim, fiel a su palabra intercambió su puesto con el venagozariano y sujetó con firmeza el timón, de manera que él pudiera comprobar de nuevo su equipo, como estaban haciendo Caethdal, por encima, y Drinlar, a conciencia.

—¿Estas listo? —le preguntó ella, una vez satisfecha.

Selid asintió, mientras palpaba una última vez los compartimentos de sus cinturones cruzados sobre el pecho y daba unos saltos para asegurarse de que todo estuviera bien sujeto.

—Yo subo primero, tú después y él el último. Vosotros protegéis el medio de huída —lacónico, resumió, profesional, los puntos principales del plan.

—No han dado muestras de poseer conocimientos mágicos —justificó Caethdal, puntilloso, su posición en la retaguardia—, pero sí de capacidades inusuales. Hemos de estar atentos y no correr riesgos.

A lo que Selid, quien no lo había tenido intención de menoscabar el, a la vista delicado, ego del mago, entrecerró los ojos, inhaló profundamente la fresca brisa marina y asiendo con las manos enguantadas la gruesa cadena del ancla, húmeda por la reciente lluvia, comenzó a trepar, no sin antes decir sottovoce:

—Si, haces bien, estate atento a las Voces.

Ese comentario pareció no llegar más allá de ellos tres, pero sacudió al mago como un golpe físico, dejándole sin habla por lo inesperado de su procedencia.

—¿Pero qué puede saber un simple guerrero de nuestros misterios? —pensó, mirando con nuevos ojos a Selid, que trepaba con presteza— ¿Acaso lo he subestimado?

—Recordar a lo que estamos —intervino Drinlar, sin dar tiempo a que Caethdal protestase—. Entramos, vamos al camarote del impostor, eliminamos toda resistencia, nos apoderamos de cada documento relevante que veamos y salimos.

Y con las mismas, metiendo el pie menudo en el eslabón, comenzó ligera la escalada, ignorando la contrariedad del mago, quien no tardó en seguirlos.

Una vez en cubierta, la impresión de abandono que transmitiera el casco se atenuó ligeramente. Aquí, las cuadernas, aún sufridas, estaban en buen estado y los aparejos, el velamen y su cordelaje estaban pulcra y profesionalmente dispuestos. Pero el silencio se mantenía, nadie montaba guardia en la cofa, ninguna luz delataba la presencia de tripulantes.

—Algo se nos escapa —se devanaba los sesos la craistari— ¿Dónde están?

Con cautela, con las armas desenvainadas en la diestra, la izquierda libre, tensos, la respiración contenida, atentos al menor ruido, se aproximaron al castillo de popa, Selid por el lado de babor, ella por el de estribor y Caethdal dos pasos por detrás y en medio de ellos.

Una vez llegaron a sus puertas, el venagozariano recurrió a su habilidad con las ganzúas, mientras que Drinlar se asomó por el ojo de buey, así pudo ver una estancia sumida en sombras, parca en mobiliario, una baqueteada mesa de trabajo, cubierta de pliegos, libros, tinteros y un quinqué, un par de sillas, un armario empotrado al fondo, un gabinete a su lado, un jergón arrugado y deshecho tirado en un rincón y un cofre de aspecto pesado, reforzado con tiras metálicas delante de él.

—Esto es incomprensible —renegó ella con frustración.

—Cierto —asintió Caethdal, al tiempo que envainaba su espada—, no tiene ningún sentido.

Entonces sonó un chasquido y la cerradura cedió a la meticulosa habilidad de Selid y éste dijo:

—Da igual que no haya nadie, el tiempo corre de todos modos. Será mejor que acabemos de una vez.

—¿Qué propones? —preguntó Drinlar, suspicaz.

—Ocupaos de esto vosotros, yo bajaré al cuarto del timonel.

—Las cartas náuticas más recientes estarán allí —le concedió Caethdal, empezaba a valorar al fibroso guerrero de otro modo.

—No busco tu permiso, luna negra —se volvió éste con aspereza, dando un paso atrás para cederles el paso.

—Esta bien, Selid —le dio permiso la craistari—. Pero recuerda: entrar y salir.

—Sea —aceptó él con desgana, antes de dirigirse a la escotilla de cubierta y bajar por ella.

Una vez dentro del camarote, Drinlar y Caethdal se repartieron el trabajo sin necesidad de hablar. Con un gesto, él indicó que se encargaba de la atestada mesa, mientras que ella fue derecha al arcón.

Era una pieza impresionante, la única que recordaba haber visto allí en tiempos del capitán Filodiel. Robusta madera de roble de Donjou, ancho, como largo su antebrazo, largo, casi como ella de alta, adornado con motivos astrales y montañas cuyas raíces se hundían en el mar. Una inmensa cueva se abría al mundo en el lugar en el que sus artífices enanos habían dispuesto una gran cerradura de aspecto sólido y recio.

Según lo manipulaba, los recuerdos asociados a aquel barco y su carismático capitán volvían. Generoso, atrevido, de palabra fácil y sonrisa honesta, su pérdida fue un duro golpe para la Resistencia. Tras ella, los martari se retiraron a sus islas cubiertas por la bruma y protegidas por voraces remolinos, traicioneras corrientes y ancestrales encantamientos.

Sus largos y ágiles dedos no tardaron en encontrar lo que andaban buscando, un falso remache en las tiras de metal de la tapa superior. Lo asió con firmeza, tiró hacia arriba y lo giró, dejando al descubierto la verdadera cerradura del arcón. Era su turno de recurrir a las ganzúas.

Entre tanto, Caethdal había revisado con ojo experto los documentos dejados al tuntún encima de la mesa, seleccionando y guardando en un gran sobre de cuero, que llevaba oculto bajo la camisa, los más relevantes, y estaba revolviendo los cajones del gabinete en busca de más. Fue en ese momento, rememorarían luego, cuando oyeron los primeros chapoteos en torno a la nave.

Ajeno a todo esto, Selid se internaba en las entrañas de la ballena, enfrentándose a sus pesadillas.

En sus recuerdos febriles, se entremezclaban el hambre, los vómitos, las palizas, el restallar del látigo y las hediondas bodegas de los distintos «navios de carne», desde cocas de panza redonda, a estilizados trirremes con negros ojos pintados, que le llevaron desde su Venyagozar natal a la pérfida Slateran, cuna de vicios, corrupción y hechicería.

Tragando saliva, se obligó a concentrarse en la tarea que tenía por delante. Los camarotes de la tripulación no ofrecieron nada de interés. Litera tras litera vacía, con su par de arcones a los pies, y dentro de ellos: ropas gastadas, mezcla diversa de estilos y calidades, como supervivientes de un naufragio reunidas al azar. Conchas, caracolas, tallas de hueso con extraños motivos, anillos, piedras preciosas y semipreciosas, monedas dispares, antiguas y recientes. Utensilios variados, cachivaches inútiles y curiosidades sin valor, junto a piezas que harían feliz al coleccionista más exigente, todo revuelto sin orden ni concierto.

No se entretuvo con ello y entró en el cuarto del timonel. Allí, el desorden era menor, desplegadas sobre una robusta mesa de pino, estaban las cartas náuticas que había ido a buscar, tal y como sospechaba Adrastos, eran las corrientes septentrionales las que estaban anotadas. No era su área de conocimiento, pero una de ellas le llamó poderosamente la atención, presentaba un desvío en dirección sur, bordeando la isla continente de Anquei, rumbo a las aguas que los martari reclamaban como suyas y habían vedado a los extranjeros tras decretar su aislamiento. Qué interés pudieran tener las criaturas en ellas sería otro interrogante a despejar. Sin perder más tiempo, las enrolló todas juntas y las sujetó bajo su cinturón, con la intención de dárselas a Drinlar para que las guardase en su mochila.

—Ha sido rápido —habló para sí mismo, mirando en torno suyo, en medio del habitáculo—, tal vez sea buena idea investigar un poco más.

Afuera, las olas mecían el casco con dulzura, un chapoteo delataba la presencia de vida marina y Selid bajó a la bodega de carga.

Los concienzudos esfuerzos de la joven parecían no hacer mella en los intrincados mecanismos del arcón. Caethdal la observaba divertido, nada quedaba por ver, ni en el gabinete, ni en el armario. Todo documento de apariencia oficial había ido a parar a su cartapacio de cuero. Tampoco sus bolsillos se iban de vacío, en un cajón había encontrado el tesoro del capitán Philos, como firmaba el impostor, oro, joyas y pagarés a su nombre en Esgembrer, Targorn y Shaguir. Identificar a sus valedores era lo importante, sólo por eso ya había valido la pena el riesgo que estaban corriendo.

Al fin, con un ruido de engranajes, como el de un reloj que hiciera mucho que no funcionaba, la cerradura encajó y sonaron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pestillos. El arcón estaba abierto.

Comentarios

Publicar un comentario